下腔静脉(IVC)的解剖变异在临床实践中具有重要意义,可能影响手术、影像学诊断和介入治疗。以下是其常见变异类型及其相关信息的总结:

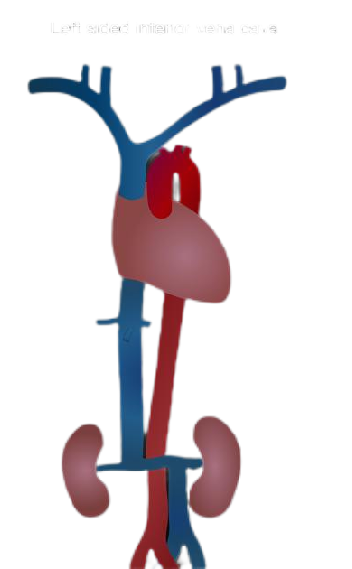

1. 左位下腔静脉(Left-sided IVC)

左位(侧)下腔静脉又称下腔静脉转位是指下腔静脉的一种变异走行。它是最常见的下腔静脉畸形,由左心上静脉(left supracardinal vein)持续存在引起。

发生率:0.2%-0.5%。

特点:IVC位于腹主动脉左侧,通常于肾静脉水平跨至右侧,汇入右心房。

临床意义:诊断左位下腔静脉对以下方面很重要:

易误诊为主动脉旁淋巴结肿大,

增加腹部手术(如主动脉瘤修复)中损伤风险。

规划血管手术,如门体分流术

血栓栓塞性疾病的下腔静脉结扎

置入IVC滤器

肾切除和肾移植

大体解剖学

左侧下腔静脉(IVC)通常止于左肾静脉,向前交叉连接正常的IVC肝前段。有时它穿过更后方的主动脉。下腔静脉远端由髂总静脉汇合形成。

影像学检查

彩色多普勒超声可能起到筛查作用

增强CT可明确诊断及下腔静脉走行

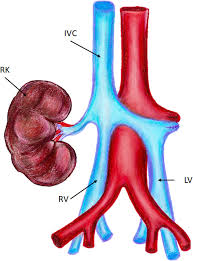

2. 双下腔静脉(Double IVC)

双下腔静脉(Double Inferior Vena Cava, D-IVC)是一种罕见的先天性血管解剖变异,发生率约为0.2%-3%,通常通过影像学检查偶然发现。以下是关于该变异的系统解析:

胚胎学基础

双下腔静脉的形成与胚胎期静脉系统发育异常有关:

正常情况下,胚胎的后主静脉、下主静脉和上主静脉逐渐退化或融合,形成单一右侧下腔静脉。

若左侧下主静脉未退化,则可能保留左侧下腔静脉,形成双下腔静脉。左侧下腔静脉常汇入左肾静脉,再连接至右侧下腔静脉,或直接汇入奇静脉系统。

解剖特征

右侧下腔静脉:走行正常,位于腹主动脉右侧。

左侧下腔静脉:通常起自左髂总静脉,沿腹主动脉左侧上行,多数在左肾静脉水平跨过中线汇入右侧下腔静脉(Ⅰ型变异),少数直接汇入奇静脉或半奇静脉(Ⅱ型变异)。

与左侧下腔静脉不同的解剖特征

|

特征 |

左侧下腔静脉 |

双下腔静脉 |

|

走行与位置 |

沿腹主动脉左侧上行,最终汇入右心房(路径类似正常右侧IVC) |

- 右侧IVC:正常位置(腹主动脉右侧)

- 左侧IVC:沿腹主动脉左侧上行,多数在左肾静脉水平跨过中线汇入右侧IVC(Ⅰ型)或奇静脉(Ⅱ型) |

|

汇入部位 |

直接汇入右心房(少数可能汇入冠状窦或奇静脉) |

左侧IVC多数汇入右侧IVC(Ⅰ型),少数汇入奇静脉(Ⅱ型) |

|

伴随结构 |

右侧髂静脉可能通过侧支循环连接左侧IVC |

双侧髂静脉分别汇入同侧IVC,形成双静脉系统 |

临床表现

无症状:绝大多数患者无特异性症状,常因其他疾病行影像学检查时发现。

潜在风险:

手术风险:在腹部、盆腔或血管手术中可能被误伤(如肾移植、腹膜后手术)。

血栓风险:双侧血流动力学改变可能增加深静脉血栓形成(DVT)风险,但证据尚不充分。

伴随畸形:可能合并其他先天性异常(如心脏畸形、肾脏畸形)。

影像学诊断

CT/MRI增强扫描:横断面可见主动脉两侧对称的血管结构,左侧下腔静脉直径通常较细(图1)。

鉴别诊断:需与淋巴结肿大、左侧生殖静脉扩张或异位血管鉴别。

分型:根据左侧下腔静脉的终止部位分为Ⅰ型(汇入右IVC)和Ⅱ型(汇入奇静脉系统)

|

|

|

双侧主动脉旁走行的重复下腔静脉重,并在肾静脉水平上方汇合。 |

。

临床意义

外科手术:术前识别可避免术中误伤,尤其在肾切除术、主动脉手术或静脉滤器置入时。

介入治疗:若需放置下腔静脉滤器,可能需双侧放置或选择其他位置。

血栓管理:如合并DVT,需根据解剖特点制定抗凝或介入方案。

治疗与管理

无症状者:无需特殊处理,定期随访。

有症状或并发症:针对血栓、手术损伤等问题进行对症治疗(如抗凝、滤器置入)。

总结

双下腔静脉是一种需警惕的解剖变异,尽管多数无症状,但其存在可能影响手术规划和血栓管理。影像学检查(尤其是增强CT)是诊断的金标准,临床医生需在相关操作前充分评估血管解剖,以降低并发症风险。

发生率:约0.3%。

特点:双侧髂总静脉分别形成左右两条IVC,右侧通常正常,左侧汇入左肾静脉后连接右侧IVC。

临床意义:静脉滤器放置需双侧放置以避免血栓遗漏;可能被误诊为腹膜后肿块。

3. 下腔静脉中断伴奇静脉延续(IVC Interruption with Azygos Continuation)

发生率:约0.6%。

特点:IVC肝段缺如,血液经奇静脉或半奇静脉回流至上腔静脉。常伴发先天性心脏病(如多脾综合征)。

影像学表现:奇静脉扩张,纵隔内可见增强的血管影。

临床意义:需与血管病变鉴别,可能影响心脏手术路径规划。

4. 肾静脉变异

环绕主动脉肾静脉(Circumaortic Renal Vein):左肾静脉环绕主动脉形成两支(发生率5%-8.7%)。

主动脉后左肾静脉(Retroaortic Left Renal Vein):左肾静脉走行于主动脉后方(发生率1.8%-2.4%)。

临床意义:肾手术或主动脉手术中易损伤,导致出血风险增加。

5. 肝段下腔静脉发育不全

特点:肝静脉直接汇入右心房,IVC肝段缺失。多伴内脏异位或先天性心脏病。

临床意义:需评估心脏及内脏异常,影响肝移植或肝切除术式。

6. 其他少见变异

右下主静脉残留:形成异常侧支血管。

髂静脉异常连接:如髂总静脉直接注入肾静脉。

7. 胚胎学基础

IVC由胚胎期三对主静脉(后主静脉、下主静脉、上主静脉)演化而来,不同节段发育异常导致变异。例如,左位IVC因左下主静脉未退化,而中断型因右下主静脉发育失败,转而依赖上主静脉(奇静脉)。

8, 临床注意事项

影像学检查:CT或MRI可清晰显示变异,需注意避免误诊为病理结构。

手术规划:术前识别变异可减少血管损伤风险,尤其在肿瘤切除或血管介入中。

介入治疗:如滤器放置需根据变异调整策略,双IVC需双侧滤器。

9. 总结

下腔静脉变异虽少见,但正确识别对临床决策至关重要。熟悉其类型、影像特征及胚胎机制有助于提高诊疗安全性,减少并发症。在发现变异时,应进一步排查合并畸形,尤其是心血管异常。

左侧下腔静脉与双下腔静脉的区别

左侧下腔静脉(Left IVC)与双下腔静脉(Double IVC)是两种不同的下腔静脉解剖变异,其核心区别在于 胚胎发育机制、解剖结构、临床意义 及 影像学表现。以下是两者的详细对比:

1. 定义与胚胎学基础

|

分类 |

左侧下腔静脉(Left IVC) |

双下腔静脉(Double IVC) |

|

胚胎发育异常 |

胚胎期右侧下主静脉退化,左侧下主静脉持续存在并发育为唯一的下腔静脉 |

胚胎期左侧下主静脉未退化,与右侧下主静脉同时存在,形成双侧下腔静脉 |

|

解剖结构 |

仅有左侧下腔静脉,右侧下腔静脉缺如 |

同时存在左右两侧下腔静脉,右侧通常为正常结构,左侧为异常结构 |

2. 解剖特征

|

特征 |

左侧下腔静脉 |

双下腔静脉 |

|

走行与位置 |

沿腹主动脉左侧上行,最终汇入右心房(路径类似正常右侧IVC) |

- 右侧IVC:正常位置(腹主动脉右侧)

- 左侧IVC:沿腹主动脉左侧上行,多数在左肾静脉水平跨过中线汇入右侧IVC(Ⅰ型)或奇静脉(Ⅱ型) |

|

汇入部位 |

直接汇入右心房(少数可能汇入冠状窦或奇静脉) |

左侧IVC多数汇入右侧IVC(Ⅰ型),少数汇入奇静脉(Ⅱ型) |

|

伴随结构 |

右侧髂静脉可能通过侧支循环连接左侧IVC |

双侧髂静脉分别汇入同侧IVC,形成双静脉系统 |

3. 影像学表现

|

影像学特征 |

左侧下腔静脉 |

双下腔静脉 |

|

CT/MRI横断面 |

腹主动脉左侧可见单一粗大血管(无右侧IVC) |

腹主动脉两侧对称性血管影(右侧IVC正常,左侧IVC较细) |

|

三维重建 |

右侧IVC缺如,左侧血管延续至右心房 |

双侧IVC平行存在,左侧血管在肾静脉水平跨至右侧 |

4. 临床意义与风险

|

临床问题 |

左侧下腔静脉 |

双下腔静脉 |

|

手术风险 |

左侧IVC易被误认为异常血管或淋巴结,术中误伤风险高 |

左侧IVC可能被误认为扩张的生殖静脉或淋巴结,需双侧警惕 |

|

血栓管理 |

深静脉血栓(DVT)需直接处理左侧IVC |

DVT可能累及双侧IVC,需双侧评估滤器或抗凝 |

|

滤器置入 |

需选择左侧IVC路径 |

可能需双侧滤器置入或跨中线放置 |

|

合并畸形 |

可能伴随内脏反位、先天性心脏病 |

可能合并肾静脉异常、重复肾等 |

5. 发生率与分型

|

参数 |

左侧下腔静脉 |

双下腔静脉 |

|

发生率 |

极罕见(<0.1%) |

相对常见(0.2%-3%) |

|

分型 |

无明确分型 |

Ⅰ型(汇入右侧IVC)、Ⅱ型(汇入奇静脉) |

6. 总结

左侧下腔静脉是右侧IVC完全缺如,仅左侧IVC存在,属罕见变异。

双下腔静脉是双侧IVC同时存在,右侧结构正常,左侧为异常延续,发生率较高。

关键区别:是否存在右侧IVC结构,以及胚胎发育机制的不同。

7. 临床处理建议

术前影像学评估(CT/MRI增强)是明确诊断的关键。

外科医生需根据变异类型调整手术入路,避免血管损伤。

介入治疗(如滤器置入)需个性化规划路径。

|